明显陵,是被追尊为睿宗献皇帝朱祐杬和献皇后蒋氏的合葬墓。在明代的十八座帝陵中,显陵为第十二座,居于中期。

墓主朱祐杬,是明宪宗朱见深的第四子、明孝宗朱祐樘的异母弟、明武宗朱厚照的叔父。生于成化十二年(1476)七月初二日,生母为朱见深的宸妃邵氏。成化二十三年(1487)七月十一日,朱祐杬被封为兴王,到弘治七年(1494)九月十八日,就藩湖广安陆州(即今钟祥市)。正德十四年(1519)六月十七日,薨逝,享国26年,享年44岁,明武宗皇帝赐谥为“献”,后世称兴献王。在安陆州松林山选定吉地,按亲王规制建设园寝,翌年四月初三日安葬。

正德十六年(1521)三月十四日,明武宗朱厚照无嗣驾崩,根据明太祖朱元璋“兄终弟及”的遗训,袭封为兴王不久的朱祐杬长子朱厚熜被迎往北京入继大统,四月二十二日登基,年号嘉靖。朱厚熜登基之后,压制朝臣谏议,十月初一追尊父兴献王为兴献帝。嘉靖三年(1524)三月初一朔,又加尊为献皇帝。嘉靖十七年(1538)九月初一日,则追尊庙号为睿宗。

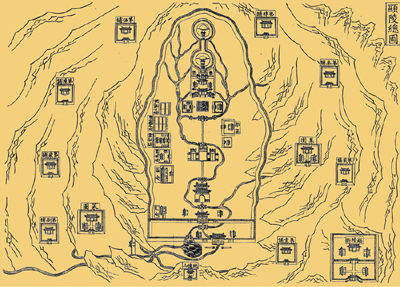

原有兴献王陵也相应按照帝陵规制升级改建。嘉靖二年(1523)二月二十五日,兴献王坟原覆黑瓦换为黄琉璃,并修筑神路、玉桥等。嘉靖三年(1524)三月十二日,正式定名为显陵。同年八月十四日,显陵太监杨保邀宠进言“陵殿门墙规模狭小,乞照天寿山诸陵制更造”,被工部尚书赵璜以“陵制当与山水相称,恐难概同”为由谏止。然而朱厚熜出于私亲推尊,嘉靖六年(1527)十二月初四,又“命修显陵如天寿山七陵之制”,开始大规模改建,包括修筑显陵山即宝顶和宝城,重建香殿即享殿,增建方城明楼、睿功圣德碑亭、大红门等,还在棂星门前的神路两侧建置了望柱和12对石像生。嘉靖十年(1531)二月二十三日,又敕封松林山为纯德山,并立碑建亭。直到嘉靖十一年(1532)十月,改建工程才告一段落。

嘉靖十七年(1538)十二月初四日,朱厚熜在母亲病逝后,亲赴北京昌平天寿山,在长陵西南的大峪山卜定吉壤,下命武定侯郭勋和工部尚书蒋瑶等督工建造新陵,并“欲迎皇考梓宫迁祔于此”。然而,从嘉靖三年(1524)以来,显陵改迁天寿山之议一直被群臣及章圣皇太后的反对,使朱厚熜夙存顾忌,暂不商议。面对决策,朱厚熜心存犹豫,于是命令锦衣卫指挥赵俊星夜驰赴显陵,察看陵寝状况。

嘉靖十八年(1539年)正月,锦衣卫指挥赵俊如期从承天回京,奏报嘉靖启视显陵玄宫渗透有水,保存较差。于是朝中大臣都说:“显陵当北迁”。朱厚熜以“孝子之事亲,送终为大”,便萌发了亲自前往承天,命礼部将圣母梓宫暂奉慈宁宫,待其还京后,再作商议。

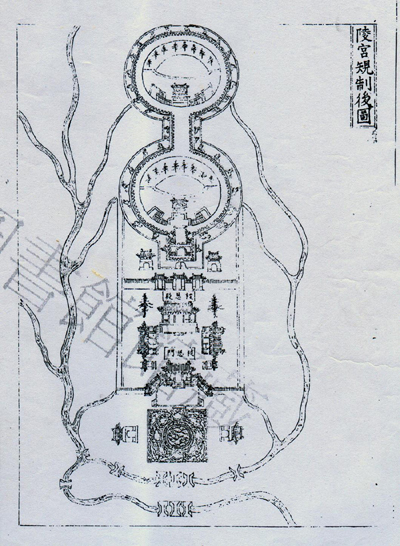

嘉靖十八年二月十六日,随驾南巡承天府。三月十二日,下踏承天府旧邸之后。第二天,嘉靖与廖文政视察显陵地脉。钦定新玄宫的“图式”,用一座称为“瑶台”的高大砖石平台,把新宝城同南面的旧宝城衔接,形成了明代帝陵中前所未有的特殊格局。

朱厚熜在承天滞留了13天,一切安排妥当,于三月二十四日起驾回京。

回北京之后,又察看了大峪山地脉,便召令礼部说:“朕南巡因谒陵寝及视大峪己毕,然峪地空凄,岂如纯德山完美。决用前议,奉慈驾南祔,吉辰别候……。”最终以松林山环境风貌优于大峪山而决定将母亲南祔葬于显陵。他曾经谕命“刻期五月初旬以内,玄宫内工竣,事务如法,坚致完美”的大峪山地宫,这时虽已钦遵完成,被空置。遣京山侯崔元护送母后灵柩南祔,闰七月二十五日,同献皇帝朱祐杬合葬于显陵新玄宫即后地宫内。至此,到嘉靖二十一年(1542),显陵的主体工程才告完竣。同年,工部右侍郎顾璘纂修《兴都志》呈报,记载显陵规制如下:

显陵在纯德山之阳。

后宝城一座,周回一百有三丈,崇一丈有八尺,基厚一丈有一尺,巅厚九尺有九寸,四面向外出水龙头十有六,俱白玉石为之,即二圣玄宫所在也,宫前照壁一座。

城南联以瑶台,延十有五丈,广四丈三尺有奇。

台南为前宝城一座,周回一百有二十丈,崇厚如前,即先帝玄宫旧所在也,前亦照壁一座。

城南端为明楼,虎座重檐歇山转角,方梁斗科俱碾玉点金,天花顶板俱金莲水藻,檐设铜丝罘罳,下设白玉石须弥宝座,楼中为圣号碑,额篆书“大明”二大字,中楷书“恭睿献皇帝之陵”七大字。

楼外碑亭二座,左为御赐祭文碑,右为御赐谥册志文碑,南为陵寝门三间。

门外为祾恩殿五间,虎座重檐歇山转角,龙井天花,俱碾玉点金,柱下皆为小龙头,四隅各为大龙头,菱花隔扇皆朱红重漆,钉以镀金铜梭叶,覆地则细方砖,涂壁则丹黄泥,檐亦铜丝罘罳。殿内有暖阁,隔扇如前,左隅为加上尊谥记文碑。

殿外为东西庑各五间,左右燎炉各一座,南为祾恩门三间。

门外碑亭二座,左为纪瑞文碑,右为纯德山祭告文碑,中为内明塘,其形规圆。

塘之南为石桥一座五道,又南为石桥一座三道,

又南为石坊一座,又南神道对列象生,簪缨武臣二、梁冠文臣二、执瓜将军二、立马二、卧马二、立麒麟二、坐麒麟二、卧象二、卧骆驼二、坐獬豸二、坐狮子二、华表二。

又南碑亭一座,为御制睿功圣德碑文。

又南石桥一座三道,桥南为旧红门三间,左右门房共六间,门外石桥一座三道,桥南为新红门三间,左右门房共六间。

门外东西各为下马碑一座,外明塘一区。

南至山曲,碑亭一座,为敕封纯德山碑。

神库一所,正房七间,左右厢各五间,后连房十有一间,门一座;神厨一所,正房五间,左右厢各三间,门一座;宰牲亭一座;奉祀房一所,前后房共六间,门一座;旗台一座。俱在祾恩门外之东。

神宫监一所,前厅、穿堂、后厅及厅后正房各五间,左右厢各五间,杂房四十有五间,门二重,门房六间;司香内官住房共二十有一间;陵户、军户直房一所;礼生、乐户直房一所,各二十间;朝房一所九间;巡山铺一所五间。俱在祾恩门外之西。

红墙一千四十七丈五尺有五寸。

果园一所,周回三百一十有二丈,厅三间,后楼三间,左右房共二十有二间,门二重,井一口,在红墙之东。

菜园一所,周回一百丈,正房三间,左右房共十间,门二重,井二口,在红墙之西。

更铺八处:南一,立于黄草庙;东南一,立于神路山口;东一,立于大望城岗;东北一,立于椒园团山;北一,立于叶家冲;西北一,立于古太平寺;西一,立于马家桥;西南一,立于郭家庄。俱缭红墙而列也。

此后,显陵建设仍多次进行过修葺,嘉靖三十三年(1554)四月,下命改建享殿即祾恩殿“如景陵制”,以工部右侍郎卢勋兼都察院右佥都御史提督工程。嘉靖三十五年(1556)七月,诏修显陵二红门左角门、便路及御桥、墙等。嘉靖四十五年(1566)九月,又遣工部左侍郎张守直重修祾恩殿。实际直到明万历七年(1579)、万历三十年(1602)、万历三十七年(1609)、崇祯三年(1630),仍大规模地修建过祾恩殿及明楼。

崇桢十五年(1642)十二月除夕,李自成至承天……攻显陵,焚享殿,地面建筑木制结构被火焚毁。

清代,虽未大规模修缮,但朝廷出台有保护禁令。

民国时期,显陵无人管理属自流状态。

中华人民共和国成立后,显陵的保护工作受到各级政府重视。